About Kenkyukai

ターゲットはモンスター級の石鯛

デカバン釣りとは ”その口に好物のエサを持っていき喰わせる” これが究極であり、これに尽きる。 師、(故)小川陽一郎氏の「点」の教えを「線」にし、ようやく「絵」に辿り着くいた。 その過程で得たノウハウを次の世代につないでいく為、10の項目にとりまとめた。 これらが当研究会の信念、信条となる。

1.潮を読む

自然に生息する動物は、自然に従い決して逆らわない。 当然ながら石鯛も自然の中に生息している。 人間の食事のタイミング「朝昼夕」が海の生物では潮の「干満」にあたる。 人間も常時食べてる人はそうそういないのと同じで、石鯛も常に捕食活動をしてる訳ではない。 魚が活発に捕食する時間帯(以降、時合と言う)を狙うと言う意味が”潮を読む”と言うことだ。 干潮から満潮に向かうのを「込み潮」、逆に満潮から干潮に向かうのが「引き潮」と言う。 一般的に時合は”込み潮の7分(7割)から引き潮の3分(3割)”とされており

具体的には満潮の3時間前から満潮になってからの2時間の都合5時間が勝負。 当然ながら5時間ずっと捕食活動をする訳ではないので、ターゲットの時合はその間の僅かな時間しかないと言うことを念頭に置いておくべき。 時合は長いようで一瞬。如何にこの時合に手際良く出来るかが鍵となり、それが釣果として現れるので、ここが日頃の腕の見せ所となる。 詳しくは石鯛コラム ”魚を釣る前に潮を釣れ” でも紹介しているので合わせて読んでもらいたい。

2.剛竿で挑む

私が駆け出しの頃、剛竿とされるオーシャンロッドやマリンロッドで石鯛やイシガキダイを何ら不便なく釣っていたが、種子島のデカバン(クチジロ)に遭遇した際、そのあまりの引きの強さに竿が耐えきれず持ち手部分より少し上からメキメキと音を立てて縦に割れてしまった。

これでは使い物にならないと当時市販されていた中で最強を誇るサクラの”海王”を使うもデカバンが浮いてこないので、別注でダイコーに竿を作ってもらうことにした。

今日で言う、ダイコー100号の剛竿が私の愛竿である。

規格外のモンスターを狙うなら、竿も規格外。これが自論で私には最適解。

3.道糸にはワイヤーを使用

道糸は各社メーカーにより様々なものが販売されており、その素材に至っては主流となるナイロンから、PE(ポリエチレン)、ケプラー等があり、私自身もあらゆるものを試してきた。

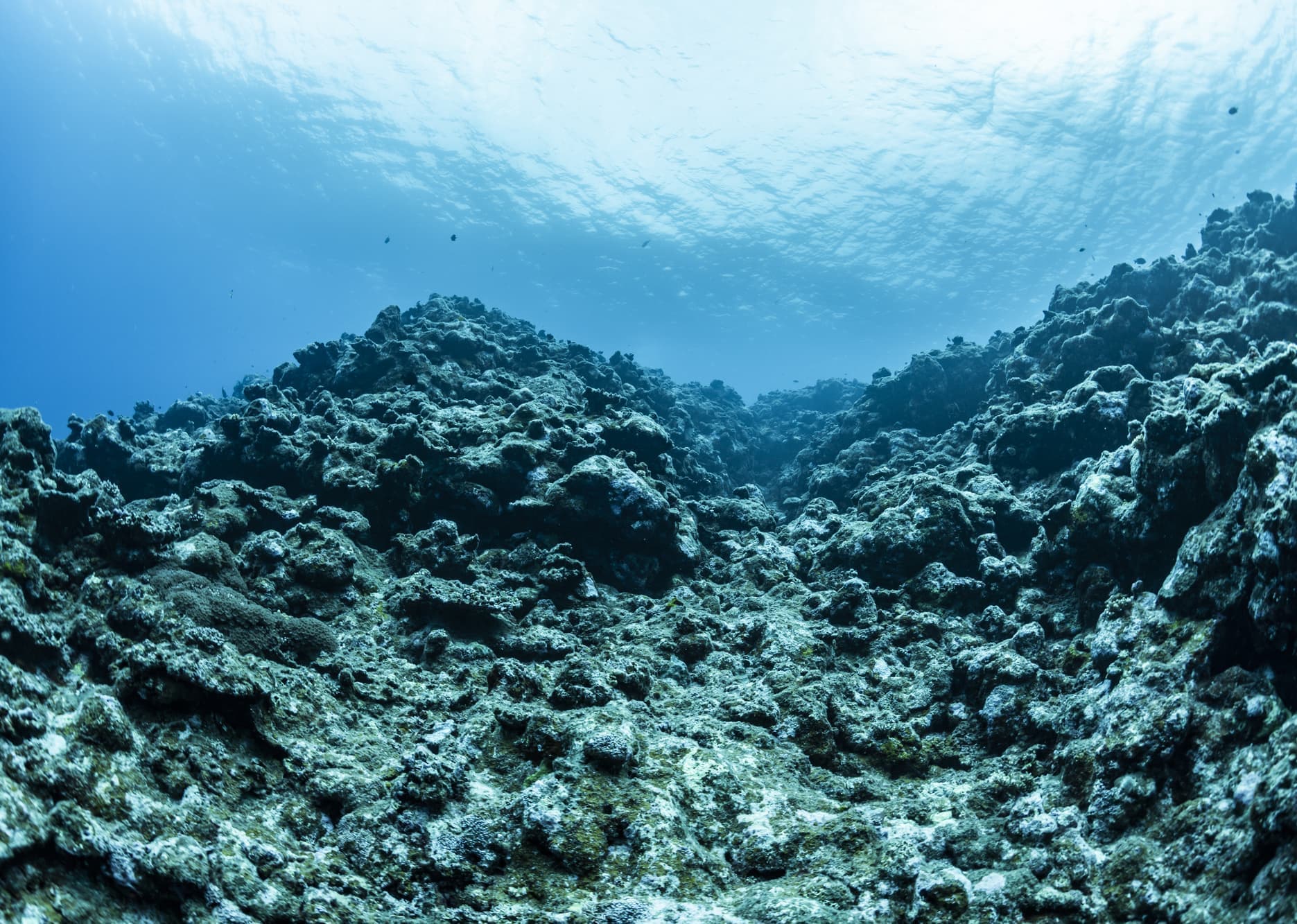

海中には、鋭く尖った岩礁やサンゴ、また磯には牡蠣やフジツボといった貝類がびっしりと貼りついているのはご存知だろうか。

デカバンヒット時には、ものすごい勢いで引きこまれ、糸には想像を絶するようなテンションが掛かった状態になる。 魚はパニック状態で何とか逃れようと磯の根やサンゴの間などをお構いなしに縦横無尽に走り回る。

張り切った糸が前述のようなサンゴやフジツボのような鋭く尖ったものに何度も擦れると、どうなるかは言わずもがなである。

千載一遇のチャンスでヒットさせたデカバンとのやり取りの最中に、まるで刃物で切られたかのように、一瞬で道糸を切られてしまい、幾度も無念の思いをさせられた。

なんとかできないものかと、当時カッポレや大物のクエを相手にしている釣友に相談を持ちかけたところ、彼のコネクションで飛行機の尾翼に実際に使用されるワイヤーを取り寄せてくれた。

これを早速リールに巻き、小笠原諸島で試した結果、石鯛の他にクエやアカハタが入れ食い状態になったが、一度も切れることなく全てを釣り上げることに成功したのが"道糸ワイヤー”の発端となる。

4.仕掛けにこだわる

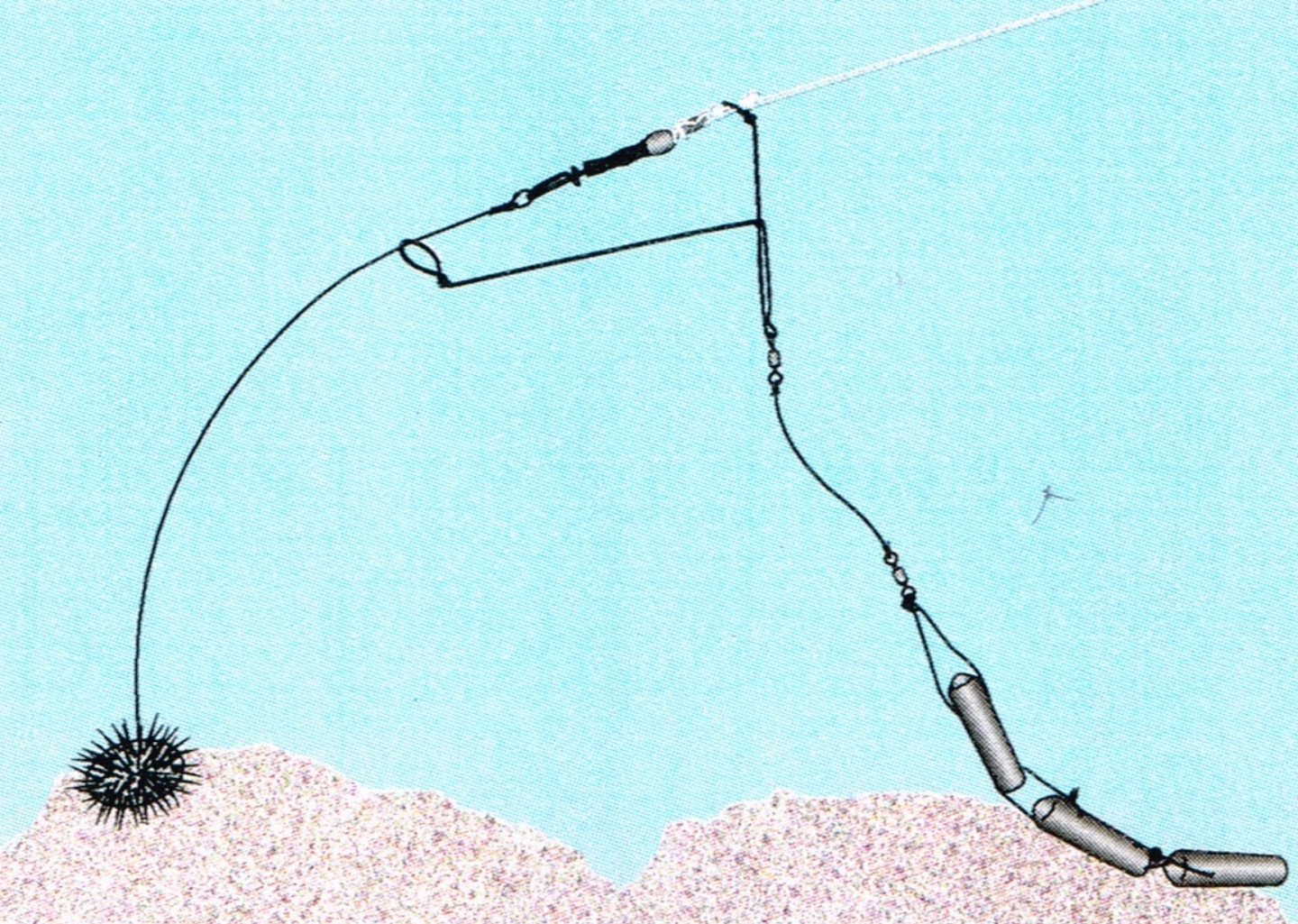

仕掛けに関しては”シンプル・イズ・ベスト”が理想的。

どれだけに自然的な状況を醸し出せるかが勝負を分ける。

如何に美味しそうで、食べたくなるようにして、魚の残存性を刺激し捕食をさせるか、それに尽きる。

さらに、それとわからないようにシッカリと針が仕込まれていなければならない。

なぜなら、口に中には捕食したエサが安全か否かを瞬時に見抜く「舌」があるからだ。

要はデカバンはその大きさになるまで、それを見抜いてきたプロフェッショナルだということだ。

故にそのデカバンを仕留めると言うことは、警戒心を上回る技術と努力が必要で、それは並大抵のことではないと言うことを覚えておいてもらいたい。

5.エサにこだわる

私はクラブを通じ、日本各地で様々な釣友と交流し、各地の釣技やエサの違いについて経験を得た。

同じ石鯛でも場所や季節によってはエサを使い分けないと効果が薄く、釣果につながらないことを知った。

これは魚のみならず、人間も同じで季節季節によって「旬」があったり、各都道府県それぞれで食べ物の好みが違うのと同じことで、さらには好き嫌いまである。

エサの種類は多種多様で、分類すると岩虫(マムシ)というイソメの仲間やサザエ、アワビ、赤貝などの貝類、シラガウニやバフンウニ、ガンガゼといったウニ類、伊勢エビやタビエビ、毛ガニやヤドカリ等の甲殻類も有名。

これらを釣り場や時期に合わせて厳選しないと思ったような釣果は得られない。

各地の釣り方や仕掛け等は後にブログで紹介したいと思う。

6.持ち竿で攻める

持ち竿とは字のごとく竿をピトンに置かないで手に持ったまま釣るスタイルを指す。

如何に石鯛に喰わせての喉の奥に針を送り込み針掛かりさせるかという石鯛との駆け引きである。

しかし四六時中、デカいリールのついた剛竿を持ってる訳にもいかないので、時合や当たりがあった時などここ一番の勝負で使いたいが竿の重心を知りバランスの取れる位置に手を配置しないと、疲れた釣りになるばかりか、釣果もあがらないので使いこなすには熟練が必要。

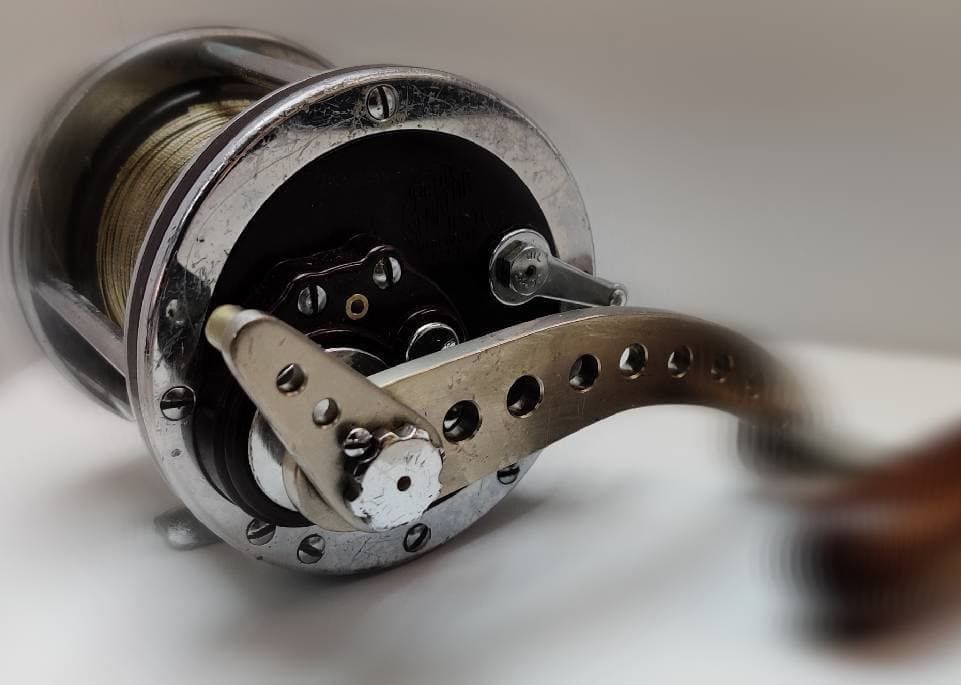

7.ドラッグハンドルを使いこなす

一般的なリールには「ドラッグ」と言う機構が付いている。

ドラッグとは言わば、車で言う「パーキングブレーキ」ようなもので、パーキングブレーキを目一杯かけていれば、坂であっても車は動かないようになっている。

リールのドラッグも同様に目一杯、締めていれば巻取り時に引っ張ってもリールから糸が出ていかない仕組みになっている。

小物の魚の場合、このドラッグは全く必要ないが、大物となるとまた話が変わってくる。

大物がヒットした場合、糸に急激なテンションが掛かり、ドラッグが完全に締まった状態であるとテンションに耐えきれなくなり、いつか糸切れを起こす。

これを避けるための機構が”ドラッグ”である。

適度にドラッグを緩めておけば、糸に過度の負荷が掛かった場合、リールから糸がじわじわと出て行き、糸が切れないようにサポートしてくれる。

スピニングリールの場合、多くは糸が巻いてあるスプールのヘッドに付いてあり、ベイトリールの場合はハンドル部分の根本部分に付いている。

私はこのベイトリールのドラッグをハンドルと融合させたものを考案した。

その理由は、大物が掛かった際、両手で竿を溜める(堪える)ので精一杯になる為、片手で悠長にドラッグを調整している余裕などないからだ。

このドラッグをハンドルと融合させることで、ハンドルを逆回転させるとドラッグの操作を行うことができるようになっている。

しかしその操作は熟練が必要となり、そう容易いものではない。

ドラッグハンドルは諸刃の剣。使いこなせれば非常に強力な武器となるが使い方を誤ると一瞬でパーマを起こし即、試合終了となる。

いかにこの「ドラッグハンドル」を使いこなせるかが、デカバンを獲る上での鍵となる。

その必要性については石鯛コラム ”ドラッグハンドルの必要性”を是非一読頂きたい。

8.釣技 ”予測合わせ”をつかいこなす

潮の流れが速い釣場では、仕掛けがその速さに流されてしまい、100号や150号のオモリを付けても底に落ち着かない状態になる。

竿は道糸の流れに持っていかれ、弓なりになり魚のアタリさえも分からないような状況になった時に、釣技”予測合わせ”を使用する。

具体的には、まず水深を推測する。

次に、ターゲットが海底から何cm、または何mの位置で餌を待っているかを予測する。

そこの位置に正確にエサを届けるように持っていく技術が”予測合わせ”となる。

9. 釣技 ”引き抜き合わせ”を使いこなす

石鯛はエサを咥えると、他の魚に取られるのを防ぐ為、離れた場所に移動してから食べるという習性がある。

この習性を逆手に取るのが”引き抜き合わせ”である。

石鯛のエサは多種多様であるが、針に付けたエサを石鯛が咥えると、口の中にある舌で安全か否かの選別を始める。

その選別行為が”アタリ”となって道糸から穂先に、やがて竿へと伝わってくる。

石鯛がエサを安全と判断した場合は、前述のように石鯛はエサを咥えて走りだす。

アタリを察知したらリールをフリーにし、石鯛がエサを咥えてその場から移動するのを補助してやりつつ、穂先、竿、そして石鯛の3つが一直線になった瞬間にフリーにしていたリールにストッパーを効かせ一気に手前に引き寄せる合わせ方を”引き抜き合わせ”と言う。

竿の持ち方や、手の配置については動画を参考にしてもらいたい。

また当然だがピトンに置き竿をしている場合には、この釣技は使用できない。

10. 釣技 ”軍隊の折れ式”を使いこなす

釣り人には海の底は計り知れない世界。

磯の下には根があり、瀬があり、サンゴもある。

例えデカバンを掛けたとしても、そこは敵地の真っ只中で、海中のデカバンが優位なのには間違いない。

掛かった針を外そうと、根や瀬をところ構わず縦横無尽に泳ぎ回り、あっという間に道糸が切られてしまう。

これに対抗する為、ベテランの先人達は瀬ズレワイヤーと”軍隊の折れ式”を使い、根や瀬からデカバンを引きずりだし、釣り人が優位になるようにした。

この”軍隊の折れ式”は膝を立て、竿を膝に乗せることで、自由に両手が使えるようになり、デカバンから主導権を剥奪して有無を言わさず一方的に浮かせる釣技である。

それは、まるでデカバンの悲鳴が聴こえるかの如く、竿に糸鳴りとなって伝わってくる。

しかし膝を使う性質上、スタンドプレイスタイルでは使いこなすことは出来ない。

詳しくは動画を観て頂き、是非とも参考にして頂きたい。